アール・ヌーヴォーの象徴的な画家のひとりとして知られるアルフォンス・ミュシャ。

19世紀末にパリで一世を風靡したグラフィックデザイナーで、モチーフの多くが流れるような曲線を用いて描かれた優美な女性であることから、「線の魔術師」とも呼ばれています。今回はそんなアルフォンス・ミュシャの代表作品や現代美術にも通じる魅力などについて詳しく紹介していきます。

ミュシャのプロフィール

アルフォンス・ミュシャ(1860?1939)は、19世紀末から20世紀初頭に活躍したチェコ出身の画家・装飾芸術家で、アール・ヌーヴォーを代表する芸術家の一人です。27歳の時にパリに移住し、美術学校に通いながらイラストなどの美術関連の仕事をこなす日々を過ごしており、他の芸術家と同様に壮年期はそれなりに苦労もあったようです。

そんなミュシャに転機が訪れたのが、1894年にパリで開催された舞台「ジスモンダ(Gismonda)」という悲劇の劇場ポスターを手がけたこと。この作品は、これまでの劇場ポスターとは一線を画す芸術性の高さと独創性が評価され、当時のパリではセンセーションを巻き起こすほどの大反響となりました。急遽代役に抜擢されたミュシャが2週間程度で描き上げた作品ですが、瞬く間にフランス中に知れ渡り、彼自身の出世作となったのです。

ミュシャの肩書きは主にグラフィックデザイナーと称されますが、得意とする作品分野は絵画やポスターだけに限らず、ジュエリーデザインや舞台美術など、幅広い領域でその才能を発揮しました。彼の芸術に対する信念は「芸術はすべての人のためにあるべき」という、まさにアール・ヌーヴォーの旗手として国際的に注目される存在になったのです。

1910年にはチェコに帰国し、晩年の代表作となる歴史絵画シリーズ「スラヴ叙事詩」を18年の歳月を経て完成させました。その後、ほどなくしてナチス・ドイツによるチェコ占領や危険人物として逮捕されたことなどを経て、1939年に体調を崩してこの世を去りました。

ミュシャ作品の特徴

ミュシャの作品の特徴は、何と言っても滑らかで装飾的な曲線と装飾的なフレームにあります。多くの作品のモチーフに美しい女性が多く描かれているため、女性像を得意とする画家という見方もありますが、あくまでしなやかな曲線、有機的な曲線を用いるのが彼の代名詞であり、その優美な曲線が「女性の美」を表現するのに適していたこと、ミュシャ自身が理想とした女性像を主軸にしていたことなどを背景に女性像が多かったというのが実情です。

なお、1896年の舞台ポスター「ロザレッチオ」には、ローレンツォという青年貴族を描いていますし、晩年に発表された歴史絵画シリーズ「スラヴ叙事詩」は、非女性モチーフの作品群であり、作品のなかに英雄や戦士なども多く登場します。よって、ミュシャの作品必ずしも女性像ばかりではありませんが、有機的な曲線を多用した装飾が特徴であるアール・ヌーヴォー時代の影響を色濃く受けた表現であり、ミュシャ独自の感性によって昇華されたスタイルがまさにこの女性像だったのです。

このように、ミュシャは女性の顔や髪、衣装の装飾(ドレープなど)をあたかも動きがあるような曲線で描く能力に長けていました。優美な長い髪の女性はまさに彼の代名詞的スタイルで、作品からもその動きやリズム感や躍動感が伝わるほか、モチーフに用いられる太い輪郭線は視認性を高めるなど単に曲線を表現しただけでなく、生命感や神秘性さえ感じさせたのが特徴です。こうした繊細な曲線は、動きやリズムを重視したジャポニスムの影響を受けているとされ、日本の浮世絵で表現される自然モチーフの装飾性を積極的に取り入れたのもミュシャならではと言えます。

そんなミュシャの作品のポイントをいくつか挙げてみます。

- 自然で有機的な流れる曲線アール・ヌーヴォー時代ならではの滑らかで連続性のあるカーブを多用。

- 存在感や視認性を高める輪郭線滑らかで優美な曲線を輪郭線で縁取ることで装飾性を高め、動きや生命感を与えた。

- 平面構図+曲線装飾まるで動き出しそうな、しなやかで躍動感のある曲線装飾で、構図全体のバランスよりも細かな動きやリズムを重視した。

- 幾何学的な円弧やアーチの背景曲線を多用したモチーフの背景に幾何学的な円の背景を融合させて装飾性を高めた。

- 静と動女性モチーフの作品のほとんどが穏やかな「静」を表現している一方で、髪の曲線や衣装の装飾によって「動」の要素を加えた。

ミュシャの代表作

ジスモンダ - 1894年

ミュシャの出世作となった大女優サラ・ベルナールのポスター「ジスモンダ」。この作品を気に入ったサラは、ミュシャの才能を見抜いて6年間もの専属契約を結びました。

四季 - 1896年

春・夏・秋・冬を擬人化した女性像で表現した一連の絵画作品。季節に応じて着用する衣裳や色彩も変化する、ミュシャが初めて手掛けた室内装飾用パネル。

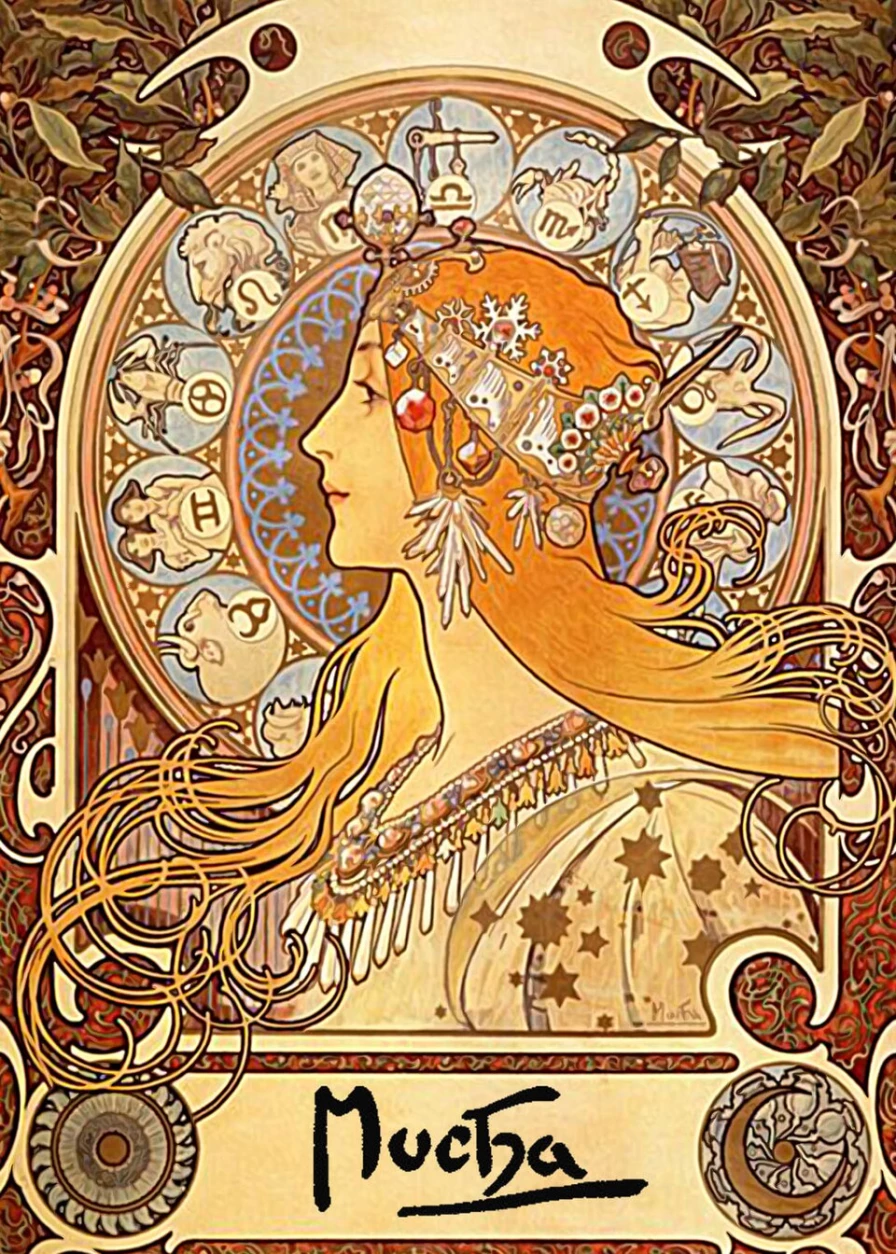

黄道十二宮(Zodiac) - 1896年

前述のサラ・ベルナール劇場のカレンダーポスターとして制作された代表作品。優美な女性の横顔と滑らかで流れるような曲線による装飾が見事に調和しており、この作品をきっかけに「ミュシャ様式」という言葉が生まれました。

ジョブ - 1897年

商業的な作品のひとつであるJOB社の煙草のポスター。当時の煙草は紳士たちの必須アイテムではありましたが、この女性が煙草を嗜むデザインによって話題を呼んだほか、女性の喫煙者も増えてJOB社の販促に一躍買ったと言われています。

夢想 - 1897年

黄道十二宮ポスターの依頼主シャンプノワ社からの2作品目となるのが「夢想」。物思いにふけるような女性の「静」と、流れるような曲線で描かれた髪や衣服の装飾の「動」が融合されたまさにミュシャを感じさせる作品のひとつ。

スラヴ叙事詩 - 1910年〜1928年

スラヴ叙事詩は、ミュシャのルーツともいえるスラヴ民族の歴史や文化、栄光や苦難などを描いた全20点にものぼる壮大な超大作で、1928年にプラハ市民会館にて初公開となりました。

後世に与えた影響

これまで紹介してきたとおり、ミュシャは商業広告に芸術性を導入した先駆者であり、アール・ヌーヴォー時代の象徴とも言える画家のひとりです。舞台ポスターや商品広告といった商業と美術との境界を越え、芸術性の高いグラフィックデザイナーとしての地位を確立したと同時に、彼が得意とした流れるような動きのある曲線や装飾、存在感を高める輪郭線の「静と動」のリズミカルな表現は、現代においても多くの芸術家にインスピレーションを与えています。

こうした曲線美や装飾は、ミュシャ自身も浮世絵をはじめとするジャポニスムの影響を受けたとされており、さらにそこにミュシャ独自の感性によって昇華されたスタイル俗にいう「ミュシャ様式」は、現代のグラフィックデザインにおいても多用されるようになりました。華やかで優雅な曲線や自然モチーフは、時代を問わず人々の心を掴みやすいだけでなく、女性らしさ美しさを表現するのにも適しており、現代においても高級感ある商品のパッケージなどにそのデザイン様式が多く見られます。

ミュシャの原点とも言える商業ポスターで言うと、例えばスター・ウォーズシリーズの映画ポスターを手掛けるアメリカのイラストレーター「ドルー・ストルーザン」の作品の多くは、中央に人物を大きく配し、周囲にシンボルを配置する構図バランスがミュシャの影響を受けているとされているほか、女性中心の構図や登場人物の後ろに円形のシンボルをあしらう、左右対称に曲線装飾を配置するといった「ミュシャ風」の要素が多く取り入れたSarah Joncasのような近代オマージュアーティストも多数存在します。

ミュシャの構図や装飾性に強く影響されたものは、グラフィックデザインのみならずジュエリーや服飾デザインに応用されたり、フォント「Arnold Böcklin」のような流れる曲線の装飾フォントに活用されたりと、多くの表現者にインスピレーションを与え続けています。日本のいくつかのアニメや漫画作品にもミュシャの影響が見られるので、ミュシャ風に描かれた現代作品を探してみるのも面白いかもしれません。