今や日常生活の一部と言っても過言ではない印刷技術。 現代社会においては、PDF等の電子文書が主流になったり、契約書の取り交わしも電子契約になったりと、時代と共にその出力様式は変化しつつあります。近年では、版を作らないデジタル印刷や超微細な印刷を可能にしたナノインプリント技術など、最先端の印刷技術も台頭しつつありますが、一方で新聞や紙幣、契約書など旧来の紙の印刷物もまた必要不可欠な存在。そんな現代の印刷物の原点でもあり、最古の印刷技術と言われる「木版」について詳しく見ていきましょう。

木版印刷とは

木版(もくはん)印刷とは、木の板を使った凸版(とっぱん)印刷の一種で、凸部にインクを付着させて紙に印刷するシンプルな技法です。

小学生の時に図工の授業で習った「版画」に近いイメージと言えば分かりやすいかもしれませんが、木版印刷は書物などの大量生産物を効率よく印刷するのが主な目的であるのに対し、版画はあくまで芸術作品の一環で、大量生産を前提としていないという点で相違があります。

それまでの時代における書物の複製は「人による手書き」が中心でしたが、木版印刷の技術が確立された7世紀ごろからは複数部の印刷が容易となり、当時の経典や書物の普及に大きく貢献しました。

中国における木版の歴史

そんな木版印刷ですが、実はその起源は今でもハッキリとは分かっていません。

今から1300年以上も昔、7世紀ごろの中国の経典印刷に使用されていたことから、中国発祥と言われており(諸説あり)、日本には11〜12世紀ごろ、平安時代の後期に伝わったとされています。

中国の経典印刷に使用されていたことは、出土した仏教経典の版跡などから印刷物であることが明らかになっており、なかでも敦煌(現在の甘粛省敦煌市)の仏教遺跡「莫高窟(ばっこうくつ)」で、1907年にイギリスの考古学者によって発見された敦煌文書のひとつ「金剛般若経」は、最古の木版印刷物として、現在でも大英図書館のコレクションの一部として所蔵されています。

ちなみにこの金剛般若経とは、インドから伝わったとされる短編経典で、短い経典ながら仏教哲学の核心「般若」を簡潔に記していたことから、信仰普及を目的に数多く複製されました。実物は紙7枚をつなぎ合わせて作られた横長の巻物で、手書きでは難しいとされる文字の間隔や整った字体、版面跡があることなどから、手書き写経ではなく木版印刷であると判断されています。

ヨーロッパにおける木版の歴史

一方、ヨーロッパにおける木版の歴史について見てみましょう。

前段のとおり、すでに中国では7世紀ごろには木版技術が用いられ、868年刊行の金剛般若経は木版印刷によって数多くの複写が行われていましたが、ヨーロッパでは、いつ頃、どのような経緯を経て木版が広まっていったのでしょうか?

木版の普及と衰退

ヨーロッパにおける木版の普及は、14世紀頃の中世ヨーロッパ時代。

とは言え、遡れる資料が14世紀末の木版画があるというだけで、伝わった時期や起源そのものは、中国同様にハッキリしていません。中国から版木や技術がもたらされて木版が本格化したという説が有力ですが、それも諸説あり直接の伝来は不明というのが一般的な解釈です。

木版印刷の用途・目的においては、宗教画や祈祷書、教会の免罪符(しゅくゆう状)、書物の挿絵、カレンダー制作などに用いられていました。特に教会の免罪符は、修道僧が1枚1枚書写していたものが、木版印刷によって大量複製できるようになったことで、信徒に短期間で配布できる、教会の収入源が増えるなどといったメリットがありました。

ただし、当然のことながら免罪符の大量配布による教会の商業化が問題視されたほか、木版印刷が普及してすぐに、グーテンベルクによるルネサンスの三大発明の一つ「活版印刷」が発明されたことで、版木は銅板に置き換えられ、プレス機で圧力をかけて刷る方法に置き換えられたため、ヨーロッパにおける木版印刷は正味短命で終わってしまいました。

代表的な木版画作家

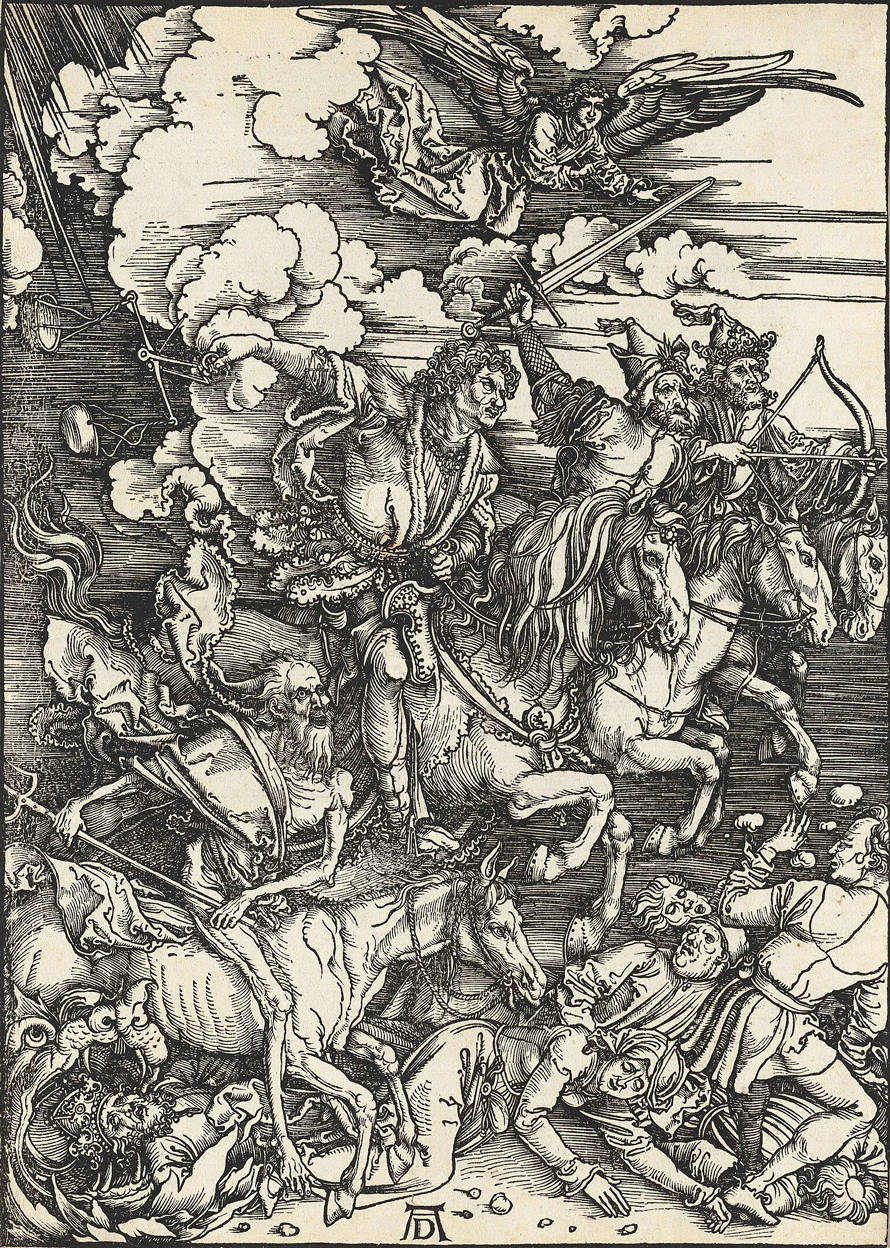

上述のとおり、ヨーロッパでの木版印刷の用途は、主に宗教画や祈祷書などで用いられましたが、そんななか木版画作家で頭角を現したのが、のちに銅版画家として成功を収めるドイツの版画家「アルブレヒト・デューラー」です。

アルブレヒト・デューラーは、この時代の木版画を芸術表現の手段として発展させた第一人者で、木版画の作品として有名な「犀(さい)」を筆頭に、1498年には宗教的木版画シリーズ「黙示録(Apocalypse)」、1514年に製作された銅版画の傑作「メランコリアI」などが代表作として挙げられます。

宗教的木版画シリーズ「黙示録」は、黙示録と聞いてピンと来る方が多いように、ヨハネの黙示録に基づく宗教的なメッセージを15点もの大規模な版画集として販売されました。木版でありながら非常に繊細なタッチであったり、表情豊かで特徴的な人物描写であったり、黙示録の世界観を高い芸術性で表現した点など、デューラーの木版画技術の高さを遺憾なく発揮した作品と言えるでしょう。

日本における木版の歴史

中国、ヨーロッパと来て、最後に日本における木版の歴史について見ていきましょう。

日本に木版技術が伝わったのは、奈良時代〜平安時代初期(8世紀〜9世紀頃)。

もちろんこちらも諸説ありますが、中国の経典を通じて伝わり、中国と同様に仏教の普及を目的として数多くの経典が木版印刷により複製されました。

当時の代表的な経典印刷のひとつに「百万塔陀羅尼(ひゃくまんとう・だらに)」という仏教経典があります。現存する印刷物のなかで刊行年代が明確となっている世界最古の木版印刷とされており、現在は奈良県の法隆寺やその周辺に収められています。

なお、百万塔陀羅尼には4種類の陀羅尼(呪文)があり、その印刷方法については版木を使った木版印刷説なのか、銅版に文字を鋳造して印刷する銅凸印刷のか、はたまた経文の種類によって印刷方法が複数あったのか諸説あり、現存する世界最古の木版印刷なのかどうか、真偽は明らかになっていません。

百万塔陀羅尼が作られた背景

百万塔陀羅尼が作られた背景には宗教的・政治的な背景があり、宗教的にでは民衆に対する仏教への信仰心の拡大、国家の安泰、病気平癒祈願などを目的としたこと。政治的には、藤原仲麻呂が引き起こした恵美押勝の乱による死者に対する供養のため、木製の小さな三重の塔が100万基も作られ(百万塔)、その中に百万塔陀羅尼が収められました。100万基もの小塔に経文を納めること自体が、「天皇の権威を示す象徴でもあった」とされています。

称徳天皇のご慈悲があったことで日本での木版技術が発展したといえますが、200年間において印刷が行われた形跡はないそうです。その後11 世紀初頭には権力を握った藤原氏が大規模な供養を催すために、経典を手で書き写すのではなく手摺りする「摺経供養」となり、木版による印刷が行われたのです。

写経を木版にして印刷する摺経に携わった人数は延べ 6000 人に及ぶとされ、写経の形式をそのまま木版にして印刷した摺経は、経を書き写す係、経の題を書く係、文字の間違いを指摘する係など多くの人が動員されていたようです。

また、平安後期になると経典だけでなく仏の姿を描いて印刷した「摺仏(すりぼとけ)」「印仏(いんぶつ)」が登場し、木版印刷の技術は「木版画」としても広く行き渡ったのです。

日本での木版印刷の普及

それから時は流れ、日本の木版印刷は江戸時代初期に最も発展・普及しました。

16世紀末ごろには、前段で紹介したルネサンスの三大発明の一つ「活版印刷」が日本にも伝わっていましたが、当時の日本の書物は挿絵入りが多かったことや、ひらがなが草書体で書かれていたこと、漢字やひらがな、カタカナなど文字数が膨大で活字を揃えるコストが非常に高かったことなどを背景に、ヨーロッパほど急速なシフトは進みませんでした。

文字や単語ごとに版を作り、活字を並び替えて文章を作る活版印刷に対して、文字と挿絵を一度に彫れる版木を使った木版印刷の方が実用性も高かったこと、修正も版木を削り直すだけ、さらには版木技術に長けた木版職人が多く存在していたことなどもあり、明治時代になるまで木版印刷が用いられていたのです。

浮世絵と草双紙

そして、江戸時代に木版印刷が発展・普及したもう一つの要因が「娯楽と美術」。

木版印刷が普及したことにより、庶民にも手が届く娯楽として草双紙(くさぞうし)と呼ばれる庶民文芸が生まれ、美術としては浮世絵が誕生することになります。

草双紙とは、現代で言う挿絵入りの単行本のようなもので、主なジャンルとしては武士の戦記物や恋愛・怪談、風景画入りの物語などを主体に安価で大量生産され、江戸の庶民に読書習慣を形成するほどに普及しました。こうした娯楽小説が普及したのも、木版技術が発展したことが大きな要因であると言えます。下記は、江戸時代中期に出版された「青本」と言われる大人向けの草双紙です。

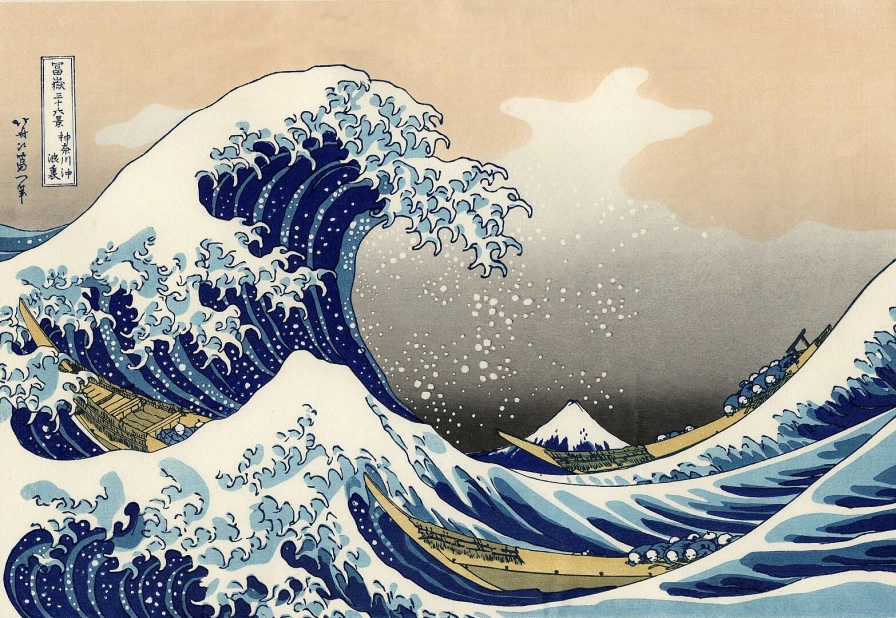

また、浮世絵においては、今となっては世界的に知られる美術作品ですが、その起源はまさに江戸庶民の娯楽のひとつ。これまで、布教などの情報伝達のいち手段であった木版印刷が、芸術作品として木版多色刷り印刷に進化したその代表的な大衆芸術が浮世絵で、葛飾北斎や歌川広重などの著名な絵師が誕生するきっかけになりました。

木版印刷の普及によって浮世絵自体も手軽に楽しむことができるようになり、庶民でも鑑賞して楽しんだり、草双紙と同様に物語として楽しんだり、コレクションして楽しんだりと、江戸庶民の文化として根付いていくことになります。言い換えれば、この時代に木版印刷の技術が発展し庶民に普及したからこそ、浮世絵が世界的な芸術作品として評価されるようになった、とも言えるかもしれません。